22. Теплотехнические показатели

Определение теплотехнических показателей. При переводе существующих отопительно-варочных печей на газ, а также при проектировании новых бытовых газовых печей важно знать, какое количество теплоты поглощается отдельными их элементами (топливником, чугунной плитой, духовым шкафом, внутренней поверхностью отопительного щитка) в зависимости от расхода газа в 1 ч времени топки и коэффициента избытка воздуха в топочном пространстве.

Зная интенсивность теплопоглощения каждого из вышеперечисленных элементов, можно определять их линейные размеры, исходя из заданного режима горения и тепловой нагрузки. Расчет дает возможность определить, сколько дымооборотов целесообразно оставлять при переводе существующих отопительно-варочных печей с твердого топлива на газ, а также с известной степенью точности находить температуры на наружной поверхности печи в момент максимального ее нагрева.

Методика расчета отопительно-варочных печей не отличается от расчета отопительных печей периодического действия и сводится к следующему.

В зависимости от коэффициента избытка воздуха в топливнике определяется теоретическая температура продуктов сгорания газа.

Переход от теоретической температуры горения в топливнике к фактической производится при помощи пирометрического коэффициента.

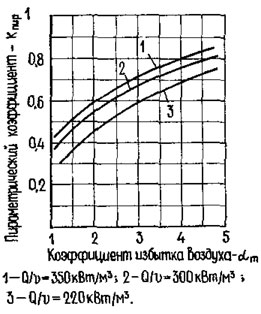

Величины этого коэффициента, найденные автором опытным путем для отопительно-варочных печей, переведенных на газ, представлены на графике рис. 75.

Рис. 75. Значения пирометрического коэффициента в зависимости от коэффициента избытка воздуха и теплового напряжения

Зная теоретическую температуру сгорания газа и пирометрический коэффициент, можно определить среднюю температуру продуктов сгорания на выходе из топливника и КПД газовой печи.

В зависимости от конструкции отопительно-варочной печи к этому методу вводятся некоторые поправки, которые даны в нижеприведенных примерах.

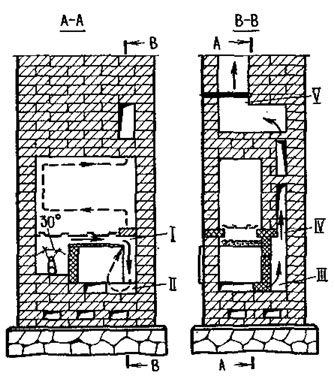

Пример 1. Дана отопительно-варочная печь (рис. 76) с системой последовательных горизонтальных дымовых каналов. В печи установлена трубчатая эжекционная горелка с организованной подачей вторичного воздуха. Расход газа через горелку B=l,9 м3/ч; теплота сгорания природного газа Qph=35600 кДж/м3; длительность топки τ=2,5 ч; температура в помещении 20°С.

Рис. 76. Отопительно-варочная газовая топочного пространства печь

Требуется найти средние температуры продуктов сгорания во время топки в дымовых каналах до и после духового шкафа в центре дымооборотов отопительного щитка и под заслонкой при различных коэффициентах избытка воздуха в топливнике: αт=1,2 и 3,5. Искомые точки обозначены на рис. 76 римскими цифрами.

Найдем сначала все температуры в искомых точках для коэффициента избытка воздуха αт=1,2. Предварительно определим ряд вспомогательных величин.

Объем продуктов сгорания для данного состава природного газа в зависимости от коэффициента избытка воздуха может быть представлен в виде

Vг=10,6+(αт-1)9,5=12,5 м3/м3

Температуропроводность кирпичной кладки

| a= | λ | = | 0,45 | =0,00149 м2/ч. |

| cγ | 0,19·1600 |

Площадь внутренней тепловоспринимающей поверхности дымоходов отопительно-варочной печи находим на графике (рис. 75). Расчетом учитывается площадь тепловоспрнимающей поверхности только тех стенок дымоходов, которые имеют большой теплоаккумулирующий массив или непосредственно участвуют в теплообмене с отапливаемым помещением. Площадь тепловоспринимающей поверхности внутренних перегородок дымоходов не принимается во внимание, так как аккумулирующая способность их мала по сравнению с остальным кирпичным массивом печи.

Исходные данные для расчета:

площадь поверхности опускного канала, расположенного между правой стенкой духового шкафа и кладкой (площадь поверхности стенки духового шкафа условно приравнивается к площади тепловоспринимающей поверхности кладки печи) - Sо.к.вн=0,3 м2;

площадь поверхности горизонтального газохода, расположенного между нижним днищем шкафа и подом печи Sг.г.вн=0,122 м2;

площадь поверхности восходящего газохода в правом углу печи Sв.г.вн=0,443 м2;

площадь поверхности первого и второго горизонтальных газоходов отопительного щитка Sдымвн=1,1 м2;

площадь поверхности третьего горизонтального газохода отопительного щитка S3г.о.щ.вн=0,4 м2.

Общая площадь тепловоспринимающей поверхности газохода Sобщвн=2,365 м3.

Определим тепловое напряжение топочного пространства лечи (кВт/м3) по формуле

| Q | = | QpнB | кВт/м3, | |

| V | Vтоп |

где Vтоп - объем топливника, включая пространство, расположенное между чугунной плитой и верхней изолированной стенкой духового шкафа, м3.

| Q/V= | 8500·1,9 | = | 16200 | =260000 Вт/м3=260 кВт/м3. |

| 0,062 | 0,062 |

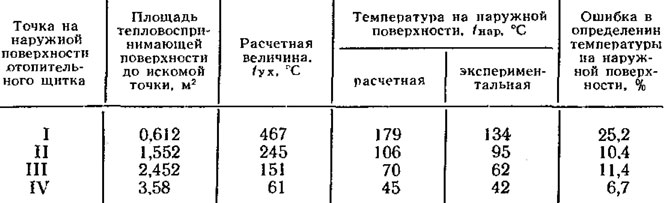

По этим исходным данным производим тепловой расчет, результаты которого сведены в табл. 10. В ней даны расчетные средние температуры продуктов сгорания за топку в различных сечениях дымоходов при αт=1,2; 2,5 и 3,5, а также ошибка в определении КПД печи. Расчеты проведены при постоянном расходе газа (с теплотой сгорания 35600 кДж/м3), равном 1,9 м3/ч, тепловом напряжении топочного пространства, равном 260 кВт/м3 и длительности топки - 2,5 ч.

Для того чтобы получить представление о точности предложенного метода расчета, в таблице даны для сравнения экспериментальные данные.

Как видно из табл. 10, при небольших коэффициентах избытка воздуха расчетные температуры продуктов сгорания и КПД печи меньше действительных (опытных), при увеличенных коэффициентах избытка воздуха - выше опытных.

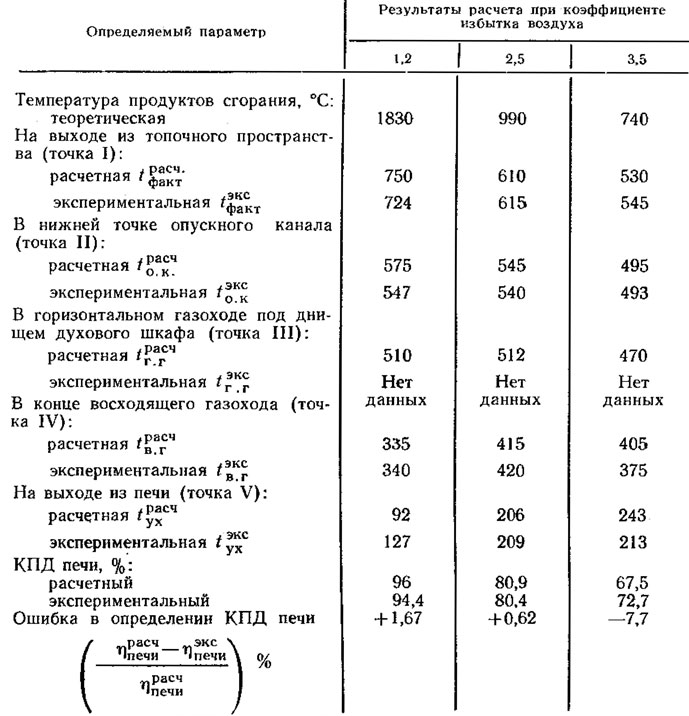

Таблица 10

Расчет прогрева стенок топливника отопительно-варочной печи производится так же, как и в отопительной. На графике, составленном по экспериментальным данным (рис. 71, б), определяем изменение температуры на внутренней поверхности стенки топливника в зависимости от времени топки и теплового напряжения топочного пространства.

Данный график справедлив для топливников, перекрытых в верхней зоне чугунной плиты, и для режима топки, при котором коэффициент избытка воздуха составляет величину 1,5 - 2,5. Затем, пользуясь методом конечных разностей, определяем температуры на наружной поверхности топливника в момент максимального прогрева печи и на наружной поверхности дымооборотов в зависимости от длительности топки, режима горения и толщины стенок.

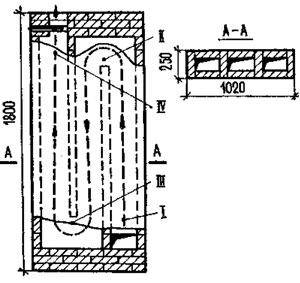

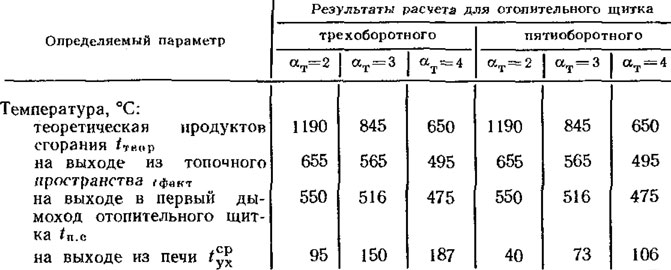

Пример 2. Определить в конце топки температуру на наружной поверхности трехоборотного отопительного щитка с толщиной стенки 1/4 кирпича, имея следующие данные: расход газа (при теплоте сгорания 8500 ккал/м3) B=2,05 м3/ч; время топки τ=1,75 ч; коэффициент избытка воздуха αт=2; начальная температура кладки t0=20 °С. Искомые точки на наружной поверхности щитка показаны на рис. 77 римскими цифрами.

Рис. 77. Трехоборотный отопительный щиток

По приведенным ранее формулам определяем объем и теплоемкость продуктов сгорания, теоретическую температуру продуктов сгорания, температуропроводность кладки и тепловое напряжение топочного пространства. Находим величину внутренних площадей тепловоспринимающей поверхности для каждой искомой точки. Эти величины SIвн, SIIвв, SIIIвн, SIVвн соответственно равны 0,612 (в эту величину включается площадь тепловоспринимающей поверхности, с которой соприкасаются продукты сгорания при движении от топливника до точки I); 1,552; 2,452 и 3,58 м2.

Затем определяем температуру уходящих газов или изменение температуры продуктов сгорания в каждой из намеченных точек.

В табл. 11 приведены результаты расчета температур в намеченных ранее точках на поверхности отопительного щитка.

Таблица 11

Анализ таблицы показывает, что температуры, найденные расчетным путем на наружной поверхности щитка, незначительно отличаются от экспериментальных.

Определение максимального числа дымооборотов в газовых отопительно-варочных печах. Практика показывает, что в жилых домах эксплуатируются разнообразные отопительно-варочные печи, отопительные щитки которых имеют от одного до пяти дымооборотов.

При газификации жилищного фонда важно знать, какое максимальное число дымооборотов может быть допущено в отопительных щитках такого рода печей, чтобы на оголовках труб не происходила конденсация водяных паров.

Для решения поставленной задачи выберем исходные данные, максимально приближающиеся к практическим условиям. Для отопительно-варочных печей наиболее приемлема инжекционная горелка ГДП-1,5, расход газа в которой достигает 1,9 м3/ч (его мы и примем для расчета).

Длительность топки печи примем τ=2,5 ч. Будем считать, что печи топят с различной степенью эффективности, т. е. расчет проведем при различных наблюдаемых практически коэффициентах избытка воздуха αт=2; 3; 4.

Отопительно-варочные печи, как правило, выкладываются не с коренными (самостоятельными), а с насадными дымовыми трубами.

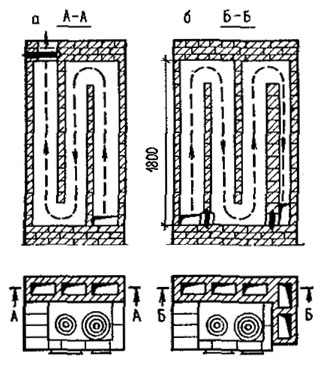

Поэтому число последовательных вертикальных дымоходов у них может быть равно только 1, 3 и 5. В связи с тем, что площадь тепловоспринимающей поверхности отопительного щитка с одним каналом мала, расчет проведем только для печей, имеющих в отопительных щитках 3 и 5 последовательных каналов. Схемы этих печей приведены на рис. 78.

Рис. 78. Схемы отопительно-варочных печей, имеющих многооборотные отопительные щитки: а - трехобортный; б - пятиоборотный

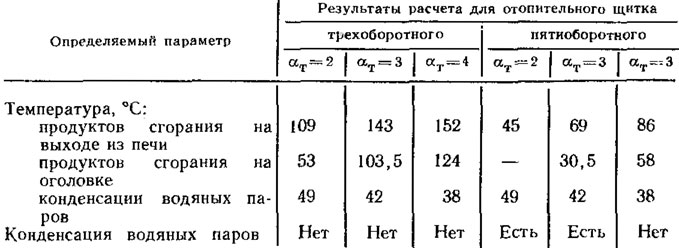

Методика расчета подробно была описана выше, поэтому она в данном примере не приводится, а полученные результаты сведены в табл. 12. Расчеты проведены при постоянном расходе газа (с теплотой сгорания 35600 кДж/м3), равном 1,9 м3/ч и тепловом напряжении топочного пространства, равном 260 кВт/м3, при площади поверхности трехоборотного отопительного щитка Sот.щитвн=3,16 м2 и дымоходов Sобщ.дымвн=3,58 м2, а пятиоборотного - Sот.щитвн=5,25 м2 и дымоходов Sобщ.дымвн=5,67 м2.

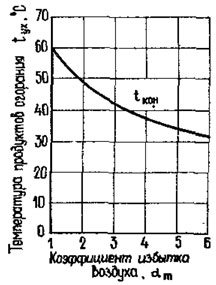

Таблица 12

При рассмотрении этой таблицы видно, что средние температуры уходящих газов t°yх отопительно-варочной печи с пятиоборотным отопительным щитком не превышает 45 - 86°С. Такие низкие значения температур продуктов сгорания на выходе из печи не могут обеспечить нормальную ее эксплуатацию в зимний период, что объясняется следующими обстоятельствами.

Температура уходящих газов на оголовке дымовой трубы не должна быть меньше температуры конденсации водяных паров, которая зависит от концентрации последних в продуктах сгорания. Чем больше в продуктах сгорания содержится воздуха, тем менее вероятна конденсация водяных паров на внутренней поверхности дымовой трубы. Например, из графика на рис. 79 видно, что при αт=5 и температуре уходящих газов 40°С конденсации водяных паров на оголовке происходить не будет, а при αт=1,5 и tух=40°С - конденсация неизбежна.

Рис. 79. Влияние коэффициента избытка воздуха в продуктах сгорания на температуру конденсации водяных паров у оголовка дымовой трубы

Проверим, возможна ли конденсация водяных паров на оголовке трубы при температуре продуктов сгорания на выходе из печи tух=45 - 86°С, при высоте дымовой трубы Hтр=3,5 м, для трехоборотного и пятиоборотного отопительного щитка, при различных коэффициентах избытка воздуха.

Среднюю температуру уходящих газов на оголовке определим по формуле

tогух=tсрух-ΔtHтр.

Результаты расчетов сведены в табл. 13.

Таблица 13

Из табл. 13 видно, что конденсация водяных паров не происходит на оголовке трубы печи с трехоборотным отопительным щитком. В то же время в печи с пятиоборотным отопительным щитком внутренняя поверхность оголовка может увлажняться. Исключение составляет лишь режим горения с коэффициентом избытка воздуха αт=4, однако топить печь в таком режиме неэкономично. Из этих расчетов можно сделать вывод, что вследствие слишком развитой тепловоспринимающей поверхности отопительно-варочной печи с пятиоборотным отопительным щитком температура уходящих газов у заслонки оказывается заниженной по сравнению с рекомендуемыми значениями, что может привести к конденсации водяных паров на оголовке дымовой трубы. Поэтому такие печи переводить на газ не следует. Однако если печь с пятиоборотным отопительным щитком находится в хорошем состоянии, можно соединить третий канал щитка с дымовой трубой (сделать его трехоборотным) и таким образом приспособить ее к работе на газообразном топливе.

|

ПОИСК:

|

© BANI-I-SAUNI.RU, 2010-2020

При использовании материалов сайта активная ссылка обязательна:

http://bani-i-sauni.ru/ 'Бани и сауны'

При использовании материалов сайта активная ссылка обязательна:

http://bani-i-sauni.ru/ 'Бани и сауны'