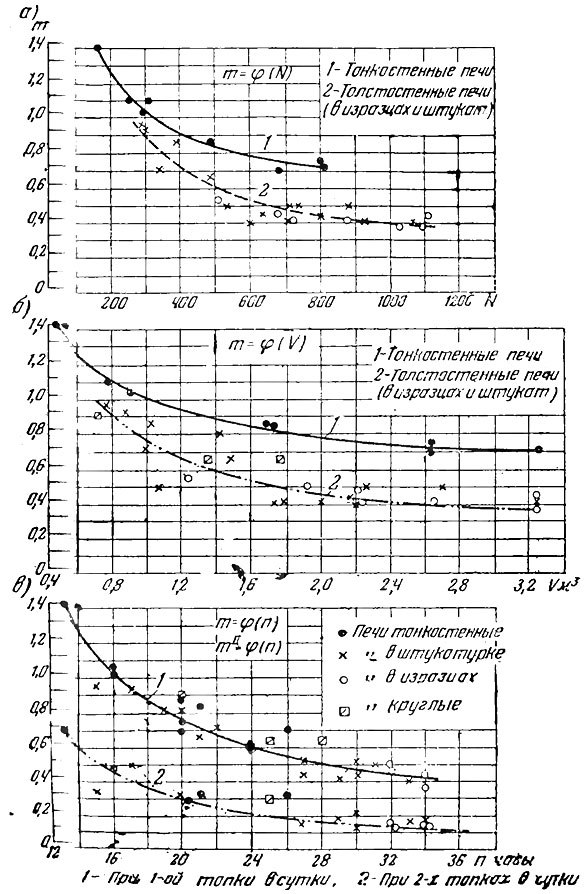

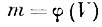

§ 8. Зависимость коэфициента неравномерности теплоотдачи m от срока остывания печи (n), числа кирпичей, содержащихся в активной кладке печи (N), и от объема активной кладки (V м3)

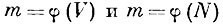

На рис. 7 даны кривые, выражающие зависимость m от N, V и n. Как видно из рис. 7, в, m резко снижается при возрастании, что вполне понятно. В пределе при n = ∞ мы имели бы печь с постоянной по времени теплоотдачей, и для такой печи m = 0.

Рис. 7. Кривые вависимости коэфициента неравномерности m от: а) числа кирпичей, содержащих в активной кладке, б) объема V м3 активной кладки, в) от срока n остывания печи

При увеличении количества топок m также снижается, и если бы была непрерывная топка, то также было бы m = 0.

Как и на рис. 6, и здесь кривые представляют собой только некоторые усредненные значения. Для Отдельных печей, в зависимости от их индивидуальных свойств, значение m могут иметь значительные отклонения от средних значений. Следует также заметить, что некоторые печи, имея несколько меньшую теплоемкость, обладают вместе с тем значительно большей теплоустойчивостью.

Сравним две печи, для которых значения m обозначены точками a и b (рис. 7, в). Для первой печи n = 27, а для второй n = 32. Величины же m, соответственно равны 0,40 и 0,50.

На колебание температур отапливаемого помещения по часам суток оказывает влияние как раз коэфициент m, и на этом примере мы видим, что печь с меньшим значением n, т. е. с меньшей теплоемкостью, может оказаться лучшей в отношении создания равномерного теплового режима, чем печь более теплоемкая (с большим значением n).

Следовательно, при сравнении качества отдельных печей в отношении равномерности теплоотдачи величина n не всегда дает правильные указания, и лучше всегда руководствоваться непосредственно значением коэфициента m.

Следует отметить еще, что для печей толстостенных и тонкостенных точки ложатся примерно одинаково, и это дает основание для построения одной кривой m для всех типов печей.

Совсем другую картину наблюдаем при построении кривых m в функции от числа кирпичей (N), а также в функции от активного объема печи V. Здесь для, тонкостенных печей значения для m получаются значительно выше по сравнению с толстостенными, и их приходится выделить. Этого, конечно, и следовало ожидать.

Бросается в глаза также большая разбросанность точек, особенно для кривой  для толстостенных печей. Это говорит о большом влиянии на коэфициент m индивидуальных свойств каждой печи.

для толстостенных печей. Это говорит о большом влиянии на коэфициент m индивидуальных свойств каждой печи.

Для тонкостенных прямоугольных печей, напротив, точки для  ложатся на кривую почти совершенно точно, и закономерность очень правильная.

ложатся на кривую почти совершенно точно, и закономерность очень правильная.

На рис. 7, в приведены также данные для коэфициента неравномерности теплоотдачи при двух топках в сутки:

Величина mII получается значительно ниже ту примерно в 2;5-3 раза.

Если же топить печь реже одного раза в сутки, то коэфициент m возрастает.

Так, например, при первой топке в 48 час. коэфициент неравномерности m будет примерно в 2-3 раза больше.

При этом для печей менее теплоемких это возрастание меньше, а для печей более теплоемких - больше.

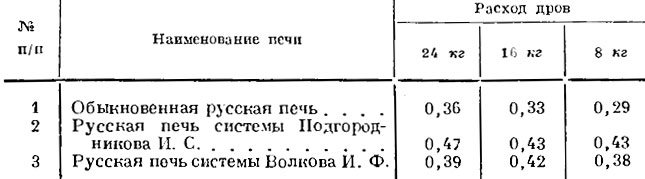

Коэфициент m несколько меняется также, если уменьшать количество сжигаемого топлива, но зависимость m от этого фактора сравнительно невелика. В табл. 2 приведены данные для трех русских печей при топке их 1 раз в сутки.

Таблица 2. Зависимость коэфициента неравномерности m от количества сжигаемого топлива

Следует еще указать, что коэфициент m претерпевает некоторые изменения в следующих случаях.

а) Коэфициент m несколько уменьшается при установке печи у стены, для поверхностей нагрева, обращенных в закрытую от ступку.

К сожалению, специальных исследований, насколько именно уменьшается коэфициент m в этих случаях, не производилось. По отношению к теплоотдаче всей печи влияние закрытой отступки не может особенно значительно изменить коэфициент ту и это уменьшение m будем относить для помещений I рода (см. ниже § 17) в "запас прочности" расчета.

Для помещений II рода лучше отступки оставлять открытыми. При ширине их от 12 см и выше теплоотдачу поверхностями, обращенными в отступки, можно принять нормальной (100%), и заметного уменьшения m ожидать нельзя.

б) Коэфициент га уменьшается также при переходе от быстро-горящих топлив - дров и торфа - к антрациту, который вместо 1-1,5 часа горит 3,0-4,0 часа.

На основании параллельных испытаний ряда печей при топке дровами и антрацитом выявилось, что при топке антрацитом коэфициент m уменьшается в среднем примерно на 25%.

|

ПОИСК:

|

© BANI-I-SAUNI.RU, 2010-2020

При использовании материалов сайта активная ссылка обязательна:

http://bani-i-sauni.ru/ 'Бани и сауны'

При использовании материалов сайта активная ссылка обязательна:

http://bani-i-sauni.ru/ 'Бани и сауны'